労働大臣賞特選SFC状態遷移図によるシーケンス制御設計技法学習教材特集/職業訓練コンクール入選作品 1

- ポリテクカレッジ石川(石川職業能力開発短期大学校)新 公

1.はじめに

1977年にSFC(Sequential Function Chart)がフランスのロジカル研究グループによって発表されて以来,その表現法がラダー方式に比べ各制御工程(動作工程)の簡単な図式化によって容易に回路設計ができることから,PLC制御の分野において,この設計技法が利用されるようになってきている。

しかし,SFC方式において,回路はブラックボックス化され,そのため詳細な動作解析が難しいなどから,普及が遅れている原因になっていると思われる。

SFCの歴史は浅く,このような設計技法を自動化技術に携わろうとする技能,技術者に広く展開していく必要がある。

われわれ,教育者側からいえば,より効果的な教育訓練を行うには,状態遷移図の移行動作を明確にすることが必要である。

また,SFC機能を持たないPLC(ラダー方式)実習システムについても,SFCに関する教育機材として有効活用することができれば,さらに経済的な訓練の展開ができると考えられる。

しかし,メーカ側からサポートされるソフト利用の範囲では,教育機材としての機能に限界がある。

以上のことから,ラダー方式のPLCでも模擬的にSFC方式のPLCとして活用でき,かつ,SFC状態遷移図の移行動作をパソコン画面上でリアルにシミュレーション学習できる教材を開発したので,この誌面を借りて,この教材内容について紹介したい。

2.教材の技術的内容と特徴について

教材作成に当たり,多機種のラダー方式専用PLC実習システムも活用することを考慮し,特殊な命令の使用は避け,ラダーとSFC状態遷移図との関係を徹底的に分析し,リレーレベルでの各工程歩進の定型化を図っている。

その一例を図1に示しておく。

ただし,SFCの動作を忠実に再現するために,図1の移行条件のON-OFF信号はパルス扱いとしている。

遷移図の作成は記号の選択によるメニュー方式を採用している。

また,I/Oに関する記述はすべてシンボル表現を採用し,移行条件やステップ記述はシンボルを参照しながら,単純なブール代数式で記入するものとしている。

さらに,図記号入力時点で,各記号の組み合わせが記入規則に沿っていないと記入できないようにしている。

作成された状態遷移図は自動的にフロッピーディスクへ保存され,これをパソコンで解析させて,遷移図からブール代数式に,この代数式をもとにラダーニーモニックや機械語に変換し,フロッピーディスクへ保存しているので,市販サポートソフトのようなストア手順は不要となっている。

パソコンからPLCへのプログラム転送方法は,PLC専用のプロコンで,PLCをオンラインモードに切り換え,フロッピーディスクに保存されている機械語データをRS232Cを通して,PLCへ転送するようにしている。

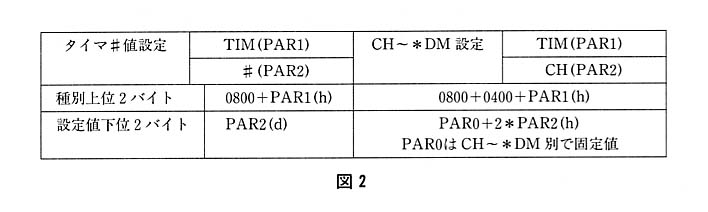

なお,PLCの機械語に関する資料は,一般へは公開されていないが,オムロンのC200Hについて解析した結果の一例を図2に示しておく。

回路解析で作成されるブール代数式により,PLCに関係なく,パソコンキーボードをスイッチに仮想して遷移図のシミュレーションが行えるだけでなく,グラフィックによるエレベータ装置の動作をパソコン画面上で,より視覚的に体験できるものである。

このため,実習場所の制約を受けない,手軽に使用できる教育機材といえる。

さらに,テキストなども受講者,指導者の観点から受講者用テキスト,指導用テキスト,システム取り扱い説明書の3部から構成し,基本動作シミュレーション用プログラムを納めたフロッピーディスクなども整備してある。

学習用テキストは文字数を極力少なくし,状態遷移図の基本ルールと簡単な例題を載せ,基本動作のシミュレーション学習から始め,簡単なエレベータの回路例から逐次,練習課題を通し,学習と同時にシステムの操作が理解できるよう配慮している。

指導用テキストは課題ごとに,教材操作手順の細かな説明や回賂動作の要点を載せ,その中には応用的な定石などもまじえて紹介している。

3.教材の構成概要

3.1 実習装置の構成

- (1) パーソナルコンピュータ(PC98シリーズ),ハードディスク,マウス

- (2) PC実習装置

- PC本体(C200H-CPU02)

- 入力ユニット(ID212)×2ユニット

- 出力ユニット(OC222)×2ユニット

- リンクユニット(LK201)

- フロアスイッチおよびフロアランプ(各8個)

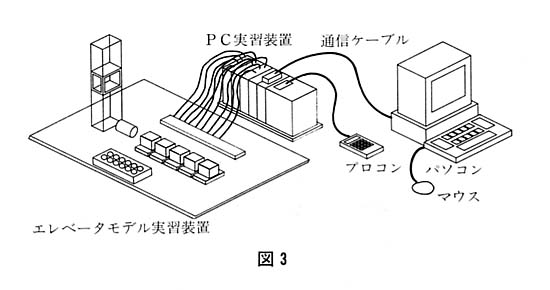

- (3) エレベータ実習装置(図3)

交流単相100Vコンデンサラン形モータ

昇降機4フロア(各階リミットスイッチ)

シーケンス制御用リレー(6個)

エレベータ内各階スイッチ(4個)

エレベータ内各階ランプ(4個)

3.2 ソフトウェアの構成概要

- (1) プリンタ制御用プログラム

- (2) デモンストレーション用プログラム

- (3) メニュープログラム

- (4) 状態遷移図作成用プログラム

- (5) 状態遷移図解析用プログラム

- (6) ファイル設定用プログラム

- (7) 状態遷移図シミュレーション用プログラム

- (8) グラフィックによるエレベータ・シミュレーション用プログラム

- (9) 通信モード設定用プログラム

3.3 学習テキストの構成

- (1) 学習テキスト(1部)

- (2) 指導テキスト(1部)

- (3) シミュレーションソフト取扱説明書(1部)

- (4) 動作シミュレーションデータ用フロッピーディスク(1枚)

4.操作概要

操作手順について,画面を追って簡単に紹介する。

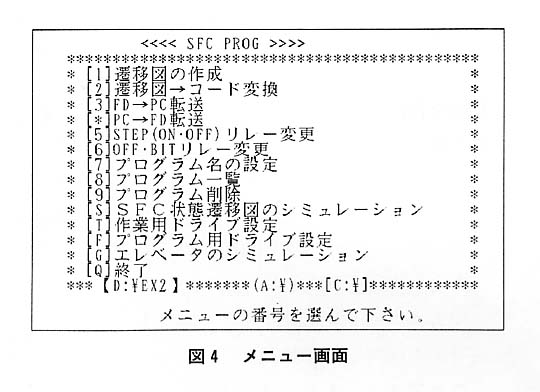

まず,システムを起動するとエレベータの模範動作が表示され,マウス操作によりこれを終了させると,次のように画面表示が変わる。

① 状態遷移図の作成や解析,シミュレーションなどをメニューから選択する(図4参照)。

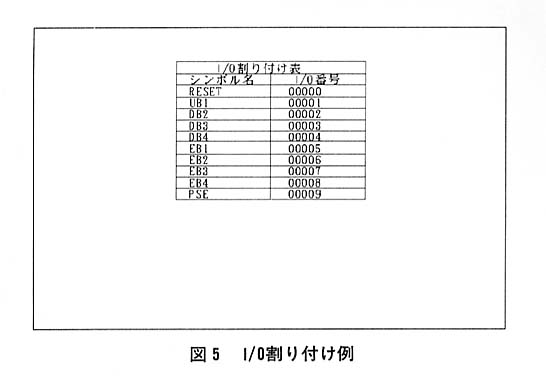

② 遷移図作成で,遷移図を作成し,I/O割り付けを行う(図5参照)。

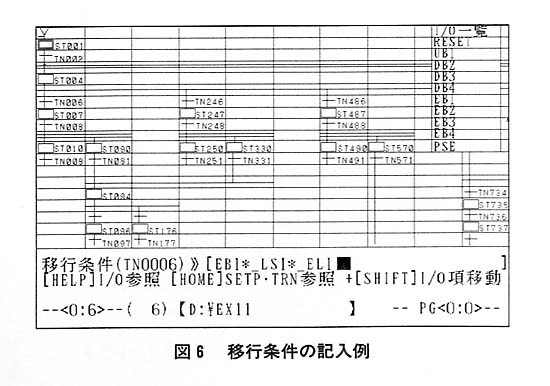

③ 遷移図作成で,移行条件やステップを記入する(図6参照)。

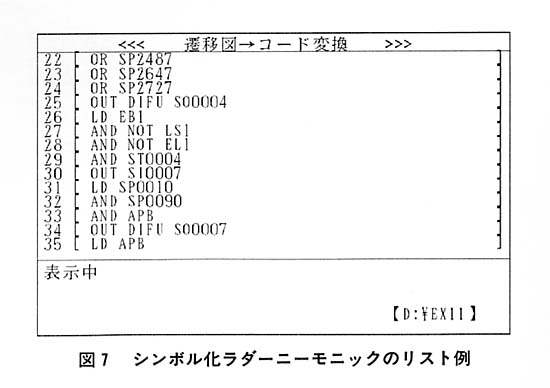

④ 状態遷移図の解析やラダーをリストする(図7参照)。

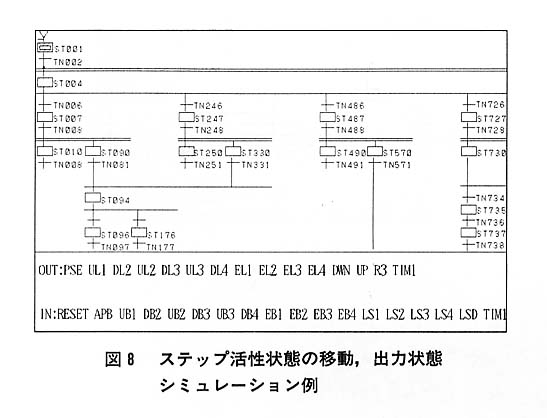

⑤ パソコンキーをスイッチに対応づけ,状態遷移図をシミュレーションする(図8参照)。

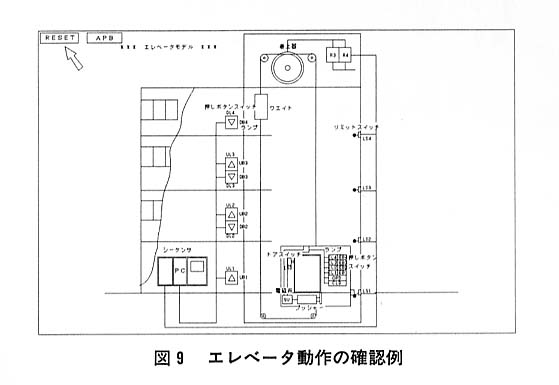

⑥ エレベータの動作を確認する(図9参照)。

5.教材の試行結果について

当短大の学生を対象として,教材を試行した結果,状態遷移図の基本動作や規則などの導入段階では,この教材と電子OHPを組み合わせた形での使用が最も効果的であると思われたが,カラー仕様の電子OHPは高い照度のOHPと組み合わせても,光量が不足し,画面を拡大表示することができない,などの問題点もあった。

テキストは,エレベータをテーマとしているので,誰もが,その動きについての経験を持ち,意欲的に課題に取り組み,説明を要することもなく,遷移図の作成や考察を行うなど,ある程度,自学自習も可能であった。

本来,ブラックボックスとされる回路をラダーレベルで模擬的に表現することで,この設計技法のより深い理解が得られた。

さらに,状態遷移図によるシミュレーション機能により,空気圧装置を利用した自動化システムや自動販売機などの回路演習へも十分展開できた。

単に,遷移図による回路設計演習であれば,煩わしい配線の必要もなく,パソコンだけで十分対応でき,限られた授業時間を有効に活用できた。

回路解析作業ファイルはフロッピーディスクよりハードディスクに設定するほうが,操作性はよかった。

また,教材開発に用いたプログラム言語の仕様制限により,遷移図記述シートの範囲は横40,縦80(3200)が限界となるが,学習教材としては十分な容量であった。

6.おわりに

教材を作成するに当たって,「いかに学習者に興味を持たせ,より創造豊かな学習を進めることができるか,現有の実習装置を生かせるか」を念頭において,わずかの空き時間のなかで,いく度となく教材の積み崩しを繰り返し,どうにか教材を完成してみると充実感を覚える。

ところで,製造部門の海外流出が頻繁となっている今日の日本工業界では技術の空洞化現象が起こっているといわれているが,これは,こうした技術部門を経済的観点から海外に置くことで,技術的ノウハウが得られなくなったことに起因していると思う。

われわれ,職業教育,訓練を携わるものについても,同じことがいえると思う。

何よりも大切なのは,身の回りにある機材を活用し,指導者自らが教材作りに携わることで,もの作りの面白さを学生に教えることではないかと思う。

もちろん,すべての分野でこうした取り組みができるものではないが,このことのたゆまない努力を続けていくかぎり,職業教育を見失うことはないであろうと思う。