雇用に即応したシステム・ユニット訓練特集

- システム・ユニット訓練と単位制訓練1

- 職業能力開発大学校 研修研究センター 山浦 義幸

1.はじめに

システム・ユニット訓練は,離転職者を可能な限り雇用に結びつけることを目的とした訓練方式です。この訓練方式は,訓練の対象とする職種が絞られた中で,再就職に結びつけるための訓練を定められた期間に効率よく実施することができます。

2.概要

訓練の対象となる職種の領域から,職務(Job)単位の構成を考えることができます。訓練生が職務を1つ習得すれば,その職務の雇用と結びつけることが可能となります。システム・ユニット訓練では,この職務を訓練単位とし,システム(System of Employable Ability)と称します。

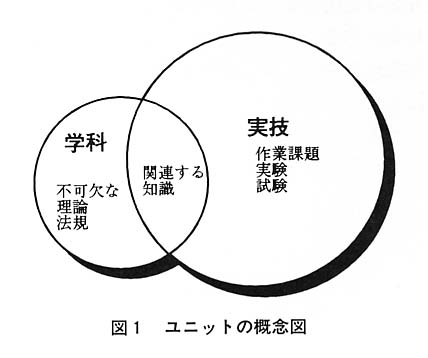

さらに,職務はいくつかの単位作業での構成を考えることができます。システム・ユニット訓練では,この単位作業をカリキュラムの単位として,ユニット(Unit)と称します。ユニットは実技主体に行われる実学一体型とします。学科は実技課題に付与される形で実施され,安全衛生などについても実技の中で習得します(図1参照)。

システムおよびユニットはそれぞれ到達水準や内容等を明確にし,訓練生に公開します。このことで,訓練生自身にこれから履修する訓練の目標をもたせ,訓練の効率をよくすることが可能となります。

ユニットは,標準18時間として完結した内容にします。ただし,到達水準が1ユニットで達成されない場合は,連続した複数のユニットで対応します。

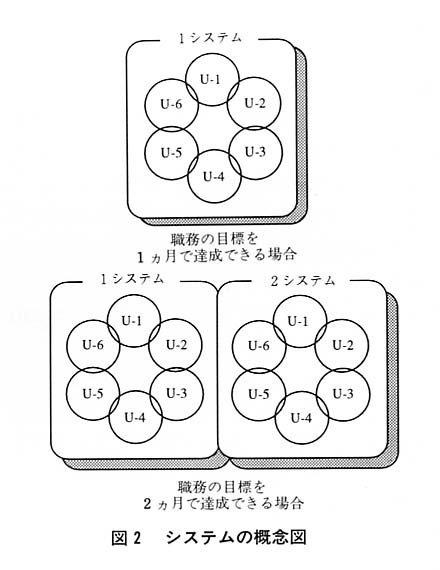

システムについては,1ヵ月を標準として6ユニットとします。ただし,ユニット同様,職務の到達水準が達成されないシステムは,連続した複数のシステムで対応します(図2参照)。

システム・ユニット訓練とは,職種を絞って編成した雇用に結びつく職務のシステムを,ユニットの組み合わせによって構築し,訓練目標を公開し,実施していく訓練方式です。

3.特長

システム・ユニット訓練では,訓練目標が明確なうえに,ユニットを一斉に集中して指導しますから,次のような特長が生まれてきます。

(1) 職務による構成

雇用に結びつく職務単位ごとに訓練目標を作り,科を構成していますから,訓練目標ごとに訓練生を募集することができます。

(2) 科の構築

訓練の目標に合わせてカリキュラムが編成でき,地域に合わせたユニットを組み合わせることで,地域ニーズにも容易に対応できます。

(3) 科の内容の変更

技能・技術の進展による科の内容の変更は,ユニットを差し替えることで簡単に対応できます。

(4) ユニットごとの完結

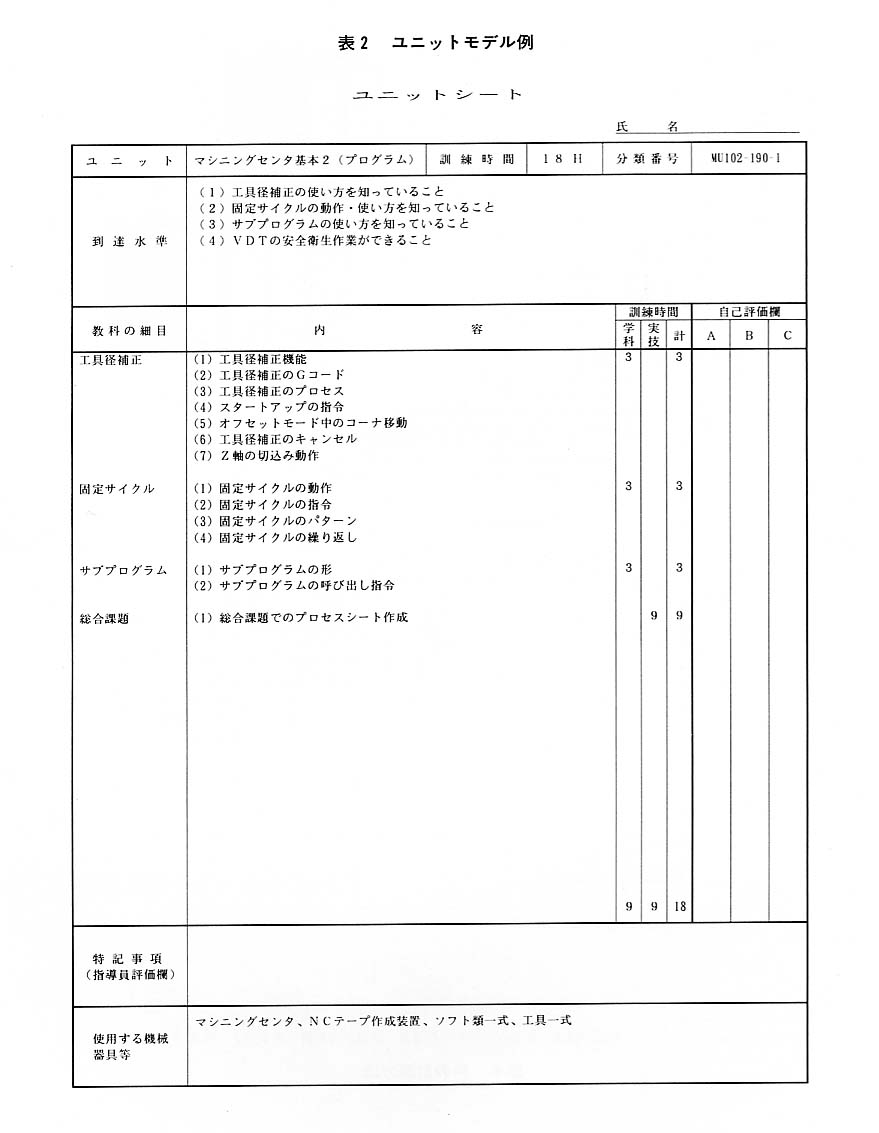

ユニット単位でカリキュラムが完結するので,訓練生が履修したユニットのユニットシート(表2)により,履修した技能・知識を簡単に証明できます。

(5) 実学一体型訓練

ユニットは実技主体ですので,学科を実技課題と同時に学ぶため,実学の結びつきが密接になり,習得効率がよくなります。

(6) 訓練時間の明確化

指導員の担当時間および訓練用機器等の使用計画を明確にすることができます。

4.科の計画

科を計画するには,まず地域ニーズ,雇用ニーズ等を反映させた雇用に結びつける科を設定します。次の内容の検討には,訓練の進め方,科目の組み合わせや機器の運用などの訓練ノウハウが必要になります。また,指導員などの人的配置も考慮に入れなくてはなりません。たくさんあるハードルを乗り越え,さらに調整をしながら科を計画することになるので,かなりの労力と時間が必要になります。

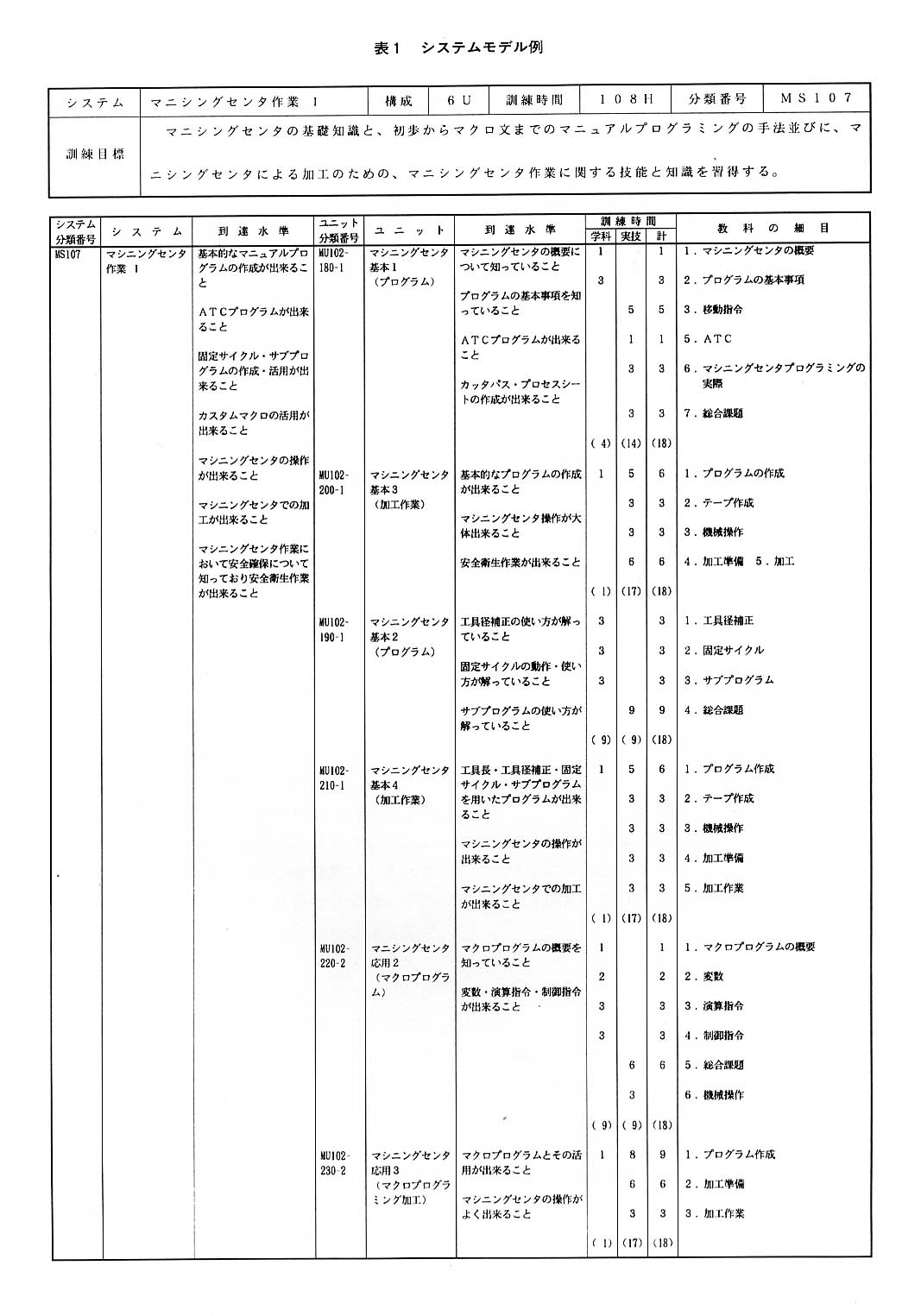

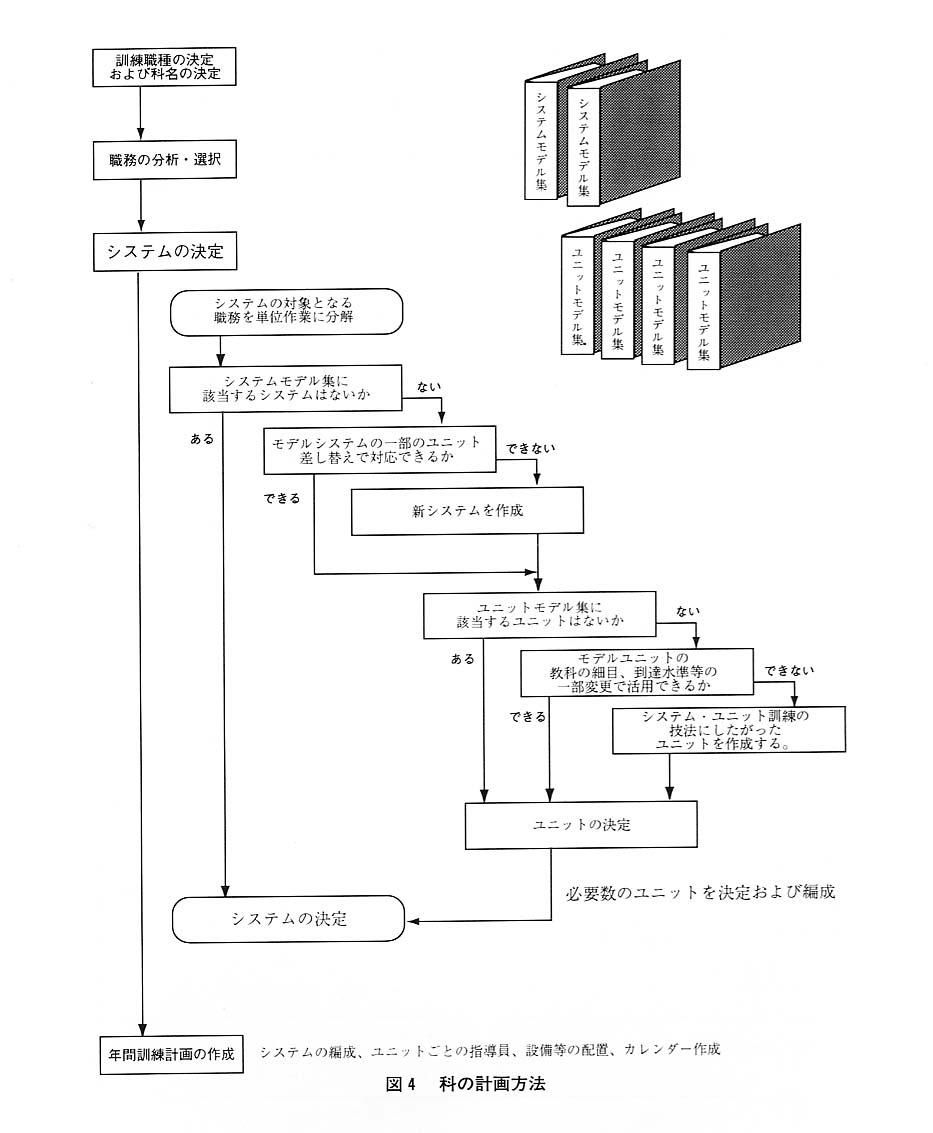

表1および表2のフォーマットによるシートは,システム・ユニット訓練の理念に碁づいて作られたもので,このシートのみで訓練内容が理解できるようになっています。また,システムおよびユニットの訓練計画にもなっているので,システムシートおよびユニットシートの標準的なモデル(およびモデル集)を使えば,計画のためにかかる労力を軽減することができます。図4は,モデル集を使った科の計画方法です。モデル集による職務の対応が広がれば,システム・ユニット訓練による科の計画が容易になることがわかります。

5.単位制訓練との違い

離転職者に対する職業訓練技法の単位制訓練(以下,「モジュール訓練」という)と,システム・ユニット訓練は,訓練目標を公開し,ユニット単位でカリキュラムを進めるなど,似た点があります。しかしながら,受講生自身が訓練を個別に進めるモジュール訓練と,一斉指導を原則としているシステム・ユニット訓練という大きな違いがあり,その違いがシステム・ユニット訓練の特長ともなっています。

(1) ユニットの進め方

モジュール訓練は,訓練生が個々に確認テストに合格しなければ,次のモジュール・ユニット(以下,「MU」という)に進めません。このため,同じ科であっても訓練生が個々に違う訓練を実施する可能性があります。

システム・ユニット訓練では,1ユニットの時間が決められていますので,科で同じ訓練を進めていきます。

(2) 指導員の役割

モジュール訓練は,自己学習による訓練ですから,指導員は補助的な役割になります。

システム・ユニット訓練では,一斉指導の形なので,科の訓練を進める役割を持っています。

(3) 教材等の準備

モジュール訓練は,MUが訓練生個々によって始まる時期が違ううえに,同じMUを繰り返す場合もあるので,教材等の準備は,最初に余裕をもってすべてをそろえる必要があります。

システム・ユニット訓練では,同じ課題を一斉にするので,その必要がありません。

(4) 訓練生の欠席

モジュール訓練は,訓練生が訓練の進捗状況に合わせて個々に進めていきますから,欠席そのものがMUの未習得にはつながりません。

システム・ユニット訓練では,1つの目標を決められた時間内で履修しますので,連続で数日間欠席した訓練生には,ユニットの到達水準に達しない場合があります。この場合は,補講を実施することで,最低でもシステムの到達水準を達成できるようにします。

(5) 他の訓練コースへの活用

システム・ユニット訓練は,システムおよびユニットが完結した訓練になっているので,在職者訓練や受託訓練等へ活用することができます。

モジュール訓練では,個別に訓練を実施する可能性がありますので,科の中に他の訓練コースを実施することは,不可能といえます。

しかし,ユニット,MUとも,他のコースでそのまま実施すること自体は問題ありません。

6.教材開発

現在市販されている認定教科書は,普通職業訓練普通課程に合わせた基礎からの積み上げを前提とした内容になっているものが大半です。システム・ユニット訓練は,ユニットごとに完結する実学一体等の特性があるために,システム・ユニット訓練用の教材が必要になります。

モジュール訓練用の教材の利用については,ユニットとMUの時間に対する考え方の違いから,そのままの利用は難しいと考えたほうがよいようです。ただし,ユニットの到達水準とMUの技能の範囲と到達水準が一致すれば,教材として利用することが可能です。

雇用促進事業団では,必要度の高いユニットの教材を作成し,全国で利用しています。また,その時代ごとのニーズに対応するために,教材の充実を図っていきます。この教材は各職業能力開発施設において,地域ニーズにそった指導を行っていただくことで,より効果的な訓練が行えます。

7.おわりに

今回は,具体的な部分についてあまり触れておりませんので,システム・ユニット訓練の詳細については,近郊の雇用促進事業団の職業能力開発施設までお問い合わせください。

○原稿募集のお知らせ

本誌編集部では,読者の皆様からの原稿を随時募集しています。

- (1) 原稿は,ワープロ,手書きを問いません。

- (2) 原稿は,原則として仕上がりページ数(掲載ページ数)6ページ以内でお願いします。内容によっては,7ページ以上でも差し支えありませんが,2回に分けて掲載する場合があります。

詳細につきましては,以下まで問い合わせください。

〒229-11相模原市橋本台4-1-1

職業能力開発大学校研修研究センター

広報普及室「技能と技術」誌編集部

Tel 0427-63-9047 Fax 0427-63-9048