労働大臣賞入選 と石の取り替え方〈平面研削盤編〉特集

- 職業訓練教材コンクール[1]4

- 神奈川県立川崎高等職業技術校 岡野弘茂

- 神奈川県職業能力開発技法研究会 AV教材研究分科会

- 機械分野メンバー 中村隆治*・内山拓哉**

* 神奈川県立京浜高等職業技術校

**神奈川県立産業技術短期大学校

1.はじめに

神奈川県では,「職業能力開発技法研究会」を設置し,民間の訓練校と公共の職業訓練に携わる指導員で,技法研究を行っています。

年度当初に,プロジェクトが構成され,新しいカリキュラムの開発,CAI,AV教材の研究および障害者や海外研修生の指導技法・指導教材の研究内容でメンバーが結成されます。

私は,AV教材研究分科会・機械分野の一員となりました。AV教材研究分科会は,民間研究員4人,公共研究員8人により3班に分かれました。1班は美容分野4人,2班は共通分野4人,3班は機械分野4人でチームが組まれ,それぞれの班で,研究テーマがチームメンバーによって決定されます。

機械分野は,当初4人でしたが,都合により3人となり,研究テーマが検討されて,「と石の取り替え方〈平面研削盤編〉」となりました。

2.教材の利用目的と効果について

テーマは,前回労働大臣賞入選作「と石の取り替え方〈両頭グラインダー編〉」の姉妹編として作成を考えました。これらのAV教材(と石の取り替え方)は,労働安全衛生規則第36条で定められている研削と石の取り替え,または取り替え時の試運転の業務,その他の研削作業が安全に行われることを目的として作成したものです。両頭グラインダー編は自由研削用と石,平面研削盤編は機械研削用と石の内容で作成してあります。

研削加工は,取り扱いを誤ると,研削と石の破壊等による災害発生の危険性を多分に含んでおり,研削作業に従事する者はむろんのこと,その作業を管理監督する者も安全作業を遂行するための正しい知識技能を有していることが必要です。今回は,機械研削として広く使用されている平面研削盤のと石の取り替え方に焦点を絞り,研究テーマとしました。

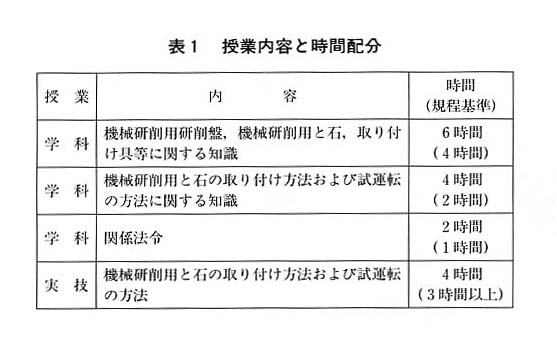

神奈川県の公共職業能力開発訓練でも,第59条第3項にづき,県知事の発行する修了証の内容「研削と石の取り替え等の業務に係る特別教育」を実施しています。県では,単位制訓練を導入していますので,1単位を16時間(単位認定時間を除く)で行い,普通職業訓練(短期課程,普通課程)および在職者訓練で自由研削用と石,機械研削用と石をそれぞれ1単位ずつ行っています。機械研削用と石の内容は安全衛生特別教育規程第1条に基づき,神奈川県公共訓練の授業形態(1日は2時間ずつ8時間)により,おおむね表1の内容で時間配分をしています。

特に,この教材では,安全上最も重要とされると石の検査方法,と石のバランス調整の仕方,試運転,形直し等にポイントを置き,その手順をより確実なものとするために,模型および実演での説明を受講者にわかりやすく工夫してあります。

教材の内容は次のとおりです。

① と石の取り外し

と石の取り外し方の手順および注意事項について

② と石の検査

と石の適合検査,外観検査および打音検査の仕方と確認方法について

③ と石のバランス調整

と石のバランス調整の必要性およびバランス調整の仕方について

④ と石の取り付け

と石の取り付け方の手順および注意事項について

⑤ 試運転

試運転の注意事項および操作方法について

⑥ 形直し

と石の形直しの必要性および形直しの仕方について

以上で映像時間は20分です。

特別教育は,学科が1日半の12時間,実技が半日の4時間で,特に学科では,受講者が多い場合でもまとめて説明しやすいのですが,実技となると,各公共訓練施設では平面研削盤の台数が1台か2台程度であり,またバランス台も1台か2台程度ですので,多人数をまとめて説明し実習するにはかなり困難です。この点,このAV教材は,効果を十分発揮するのではないかと思います。一度AV教材を見せ,実技で全体に説明し,再度教材を見ることによって,短時間で内容が理解でき,正しい方法が身につくものと思います。また,AV教材はダビングすることによって,職場で再度学習でき,さらに効果があがるものと期待しています。

3.AV教材作成にあたって

前回の〈両頭グラインダー編〉のAV研究会には,私も一員として参加していました。そのときのスタッフは,民間1名,公共4名の5名で,その中でも私が最高齢の指導員で,初めてのAV教材の作成にはかなり難儀をしました。“監督”などといわれて口は出しても,さしたる力を出した感じはなかったように思われます。幸か不幸か再度AV研究会に指名されたときは,正直なところ“困った”と思いました。1年間の研究の成果はあったと思いますが,私個人の教材作成の技術が,さして身についていないからです。今回のスタッフ3名のうち2名は,若手指導員(私より20歳以上も若い)で,初めての教材作りではありますが,新しいものへの理解力は,はるかに高く,多少の不安はありましたが,とりあえず零から出発することにしました。

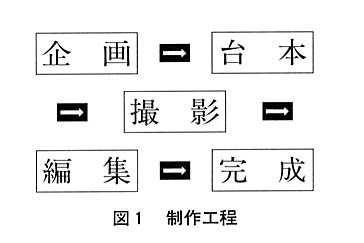

始めはAV教材の作り方について,専門の講師を招いて他の班の研究員と学習会を開きました。台本の作り方,カメラの使い方,ライトの当て方,編集の仕方等を学習しました。教材完成までの制作工程は,図1のようになります。

研究会は,月1回程度ですので,各人に研究内容を分担して,次回で整理し,まとめに入り,さらに次の回に備えます。企画には時間をかけ3人の考えをまとめ,互いにコンセンサスをとって,作業分担をしました。内容は,盛りだくさんにならないように,できるだけ少なめに,重要なところは映像時間を長くし,必要なところは模型等を用い,より理解しやすいように工夫して,作業に取りかかることにしました。映像時間は20分程度で,ナレーションは短めになるように,台本作りを始めました。

項目ごとの映像時間は次のようにしました。

- ・と石の取り外し…………………………(2分間)

- ・と石の検査………………………………(3分間)

- ・と石のバランス調整……………………(8分間)

- ・と石の取り付け…………………………(1分間)

- ・試運転……………………………………(1分間)

- ・と石の形直し……………………………(1分間)

- ・と石の再度バランス調整と試運転……(3分間)

- ・その他……………………………………(1分間)

私は「と石のバランス調整」と「と石の形直し」を担当しました。「と石のバランス調整」が,この教材の重要なところとして,模型を利用し,実演をよりリアルになるように,申し合わせて台本作りをしました。実演部分は,早々に完成しましたが,模型部分がなかなか思いつかず,思案に明け暮れました。前回の〈両頭グラインダー編〉での模型は,と石の部分は樹脂材料を使い,軸,フランジ,ナット部分は,鋼材を用いて旋盤加工をし,軸受け部分は玉軸受けを入れ,さらに,と石の重心位置が変えられるように工夫して作りました。

しかし,このたびの〈平面研削盤編〉の天秤式のバランス台は,と石の部分が天秤によって一部が隠れてしまい,と石全体が見えて説明ができる模型がなかなか思いつきませんでした。研究会の日が近づいてしまい,撮影を中止するか,内容を変更するか困った状態になってしまいました。2日前になって,ふと,頭に浮かんだものが製図法の部分断面図でした。模型は厚紙で作り,天秤は部分断面に,と石も厚紙で作って,中心は画鋲を利用して回転できるように考えつきました。急いで製作に取りかかりました。研究会当日までには完成できなかったのですが,一部手伝ってもらい,その日の撮影になんとか間に合わせました。全部の撮影が完了したときは,夏は終わり秋に入っていました。

編集は,冬に入り年を越して,おおむね完成に近づいてきました。しかし,仮編集の映像を見ていると,初めに考えていたイメージよりも悪く,もっとよい内容が表現できるはずだと思い,一部撮影からやり直すことにしました。研究発表大会まで残すところ2ヵ月程度となり,多少の焦りはありましたが,月1回の研究会を2回,場合によっては3回と数を増し,若手指導員の熱意と勢いによって,3月末の研究発表大会の少し前に完成することができました。

研究発表大会は,若手指導員が壇上で発表しました。私は,傍聴席で第三者と同じように聞いていました。“よかった”という実感と,若手指導員の熱意と迫力に圧倒されました。終わりに,会場から起こった拍手を聞き1年間の研究を振り返って,ふと,安堵の吐息を漏らしました。

4.おわリに

マルチメディア時代に入り,マルチメディアが視聴覚教材に与える影響は,たいへん大きいと思います。その中でもAV教材は,最も影響を受けるであろうことは十分考えられます。そして,そのことによって次の2点が,今後の課題となると予想されます。

(1) AV制作技術者の人材育成の必要性

マルチメディア環境の発達とその普及に伴い,AVは,より身近なものとなり,今よりももっと簡単に作成できるようになると思います。それは,今まで高度で高価とされてきた技術や,プロのテクニックが,そんなに多くの時間を要することもなく,だれでも簡単に習得できるということが予想されるということです。つまり,手作りのAV教材の作成が可能な時代になってきたということです。

(2) 視聴覚教材のDB(データベース)化によるAV教材の多角的な利用体系のシステム化とその運営・保守体制の確立

マルチメディア環境を利用することにより,AV教材を他の媒体に変換することが可能になります。よって,自分の手でAVの1シーンを教材に写真として印刷したり,OHP用紙に印刷したりするなど,AV教材をさまざまな媒体の教材に再利用することができることになります。そこで,視聴覚教材のビジュアルDB化に伴うAV教材の映像・音声等のデータを再利用していくシステム作りや,それを運営・保守していく組織体系などを確立し,それを充実していくことが必要になると思います。

以上の2点を考慮して,職業能力開発技法研究会AV教材研究分科会では,AV教材を作成する人材の教育に重点を置きながら,実技指導AV教材の充実と,それを職業能力開発において効果的に活用することを目的として,これまでのAV関係の研究成果を継続し,教材研究および教材開発を継続していく必要があります。

■AV教材に関するお問い合わせは,

神奈川県立産業技術短期大学校・開発研修課へお願い致します。

電 話 045(363)1234

FAX 045(367)4716