卒業研究の取り組み特集

- 卒業制作(研究)を指導して2

- デンソー工業技術短期大学校 長崎 仁典

1.はじめに

デンソー工業技術短期大学校では,製品のカーエレクトロニクス化および生産における高品質,低コストを実現するための設備のFA化に対応した実践的技術者の育成を目的として,カーエレクトロニクス製品の設計から生産技術,品質保証を担う複合的な知識と創造的な思考力・実践力を身につけるための電子技術教育を実施している。また,電子制御システムの高度化,情報・通信技術分野の事業拡大に伴い,それに必要なソフトウェア技術者育成のため情報技術科を設立し現在教育を実施している。

電子・情報技術科での教育内容としては,2年間のうち2年前期までの1年半を学科・実習を通した基礎・応用技術の習得として位置づけ,2年後期の半年間は,総合的な技術習得として卒業研究を行っている。

以下に卒業研究の取り組みについて述べる。

2.卒業研究の取り組み

卒業研究の目的としては,1年半で学んだ知識・経験を生かし総合的な技術習得を卒業研究という具体的な形で展開することにより,創造力,チャレンジ精神,問題解決力,成果をまとめて報告する能力など,企業の実践的技術者として必要な総合応用力を養うことにある。またこの半年間で,自分の得意分野を伸ばし,不得意分野を克服することにもある。

取り組みにおいて,学生(電子技術科,情報技術科)は,原則として1人で1テーマで,希望するテーマを選択し,大きく3つの研究室(メカトロ研究室,電子研究室,情報研究室)に分かれ,各自が取り組むテーマに対し,目的・ねらいを理解し,目標を設定することにより,しっかりと内容を把握し推進計画を立てる。そして専門分野別に分かれた研究室指導員のアドバイスのもとで,卒業研究を進め,研究成果を卒業研究発表や卒業論文として報告する。

主な研究分野は,電子技術系では,電子回路,メカトロ装置,計測制御など,情報技術系では,通信制御,画像処理,情報システムなどとなっている。

本年度取り組んだテーマの一覧を表1に示す。

テーマは,大きく4つに区分され,なかでも部外派遣テーマでは,実際に社内の技術部に半年間出向き,実際に技術部で製品開発テーマについて取り組む。部内で実施するテーマについては,応用開発,教材開発,部内運営テーマに分類され,応用開発では,実用的な小製品の開発に当たり,教材開発,部内運営テーマでは,実習等で使用する教材や部内で活用するシステムの開発に当たる。

テーマの選定にあたっては,卒業研究で製作したものを卒業研究だけで終わるのではなく,完成後に製作したものを実際に展開していくことにより,製作していくうえにおいて使用する側との仕様決めなど折衝力の向上,利用してもらうための使いやすさの工夫など,より学生に取り組むうえにおいての目的意識を持たせ,卒業研究終了時の達成感を持たせるようにしている。

3.推進方法

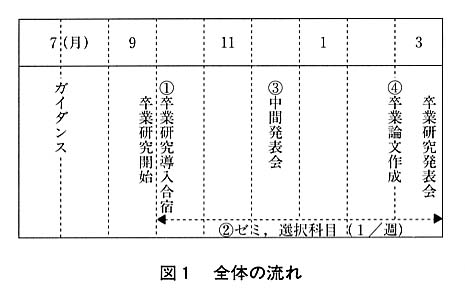

半年間の大きな流れを図1に示す。実施期間は,2年後期の10月~翌年3月の半年間となり,毎週金曜日に行われるゼミ,選択科目(英語,専門科目)の授業を除いて一日卒業研究に当てられる。

まず卒業研究開始前にガイダンスを,そして途中で中間経過の中間発表,最後にまとめとして卒業論文作成,卒業研究発表を行っている。ガイダンスでは,学生に研究室および各テーマについての説明を実施し,学生自身に研究室,テーマを選択させる。

また研究室ごとの人数バランスの調整は,クラスリーダーが中心となり学生間で調整を行う。ガイダンス時に学生からのテーマ案があれば,学生が半年間取り組むのにあたり総合的な技術要素が入っているか,個人の能力に適切かなど,指導員間で検討し決定している。以下に具体的な進め方について説明する。

Step① 導入合宿

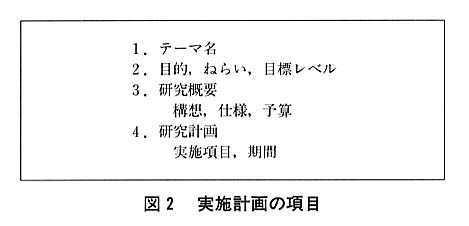

導入合宿は,卒業研究開始2週間目に,卒業研究の開始にあたって心構えを身につけ,各自卒業研究テーマの内容について理解・興味を深めることを目的に行っている。具体的には,卒業研究の実施計画を図2に示す項目についてまとめ,発表し,教官の指導を得ることにより,各自が実施すべきことを具体化している。また各自の研究到達目標(中間発表までの目標,最終到達目標)を設定し,実施内容をより明確にすることで,自発性を促し,「やらされている」という感覚から,自ら「やる」という使命感を持たせるようにしている。その他,指導員との親睦を図るための課外活動,取り組みにあたっての決意文などを作成している。

Step② ゼミ

卒業研究を進めるなかでは,毎週進捗報告を実施している。その中では,1週間実施した内容の成果と問題点,次週の実施内容について週報にまとめ,発表を行い,各指導員からのアドバイスをもとに次週への計画に反映させることにより,PDCA(プラン・ドウ・チェック・アクション)を繰り返し,目標達成に向けて努力していく。また,週に約1時間半の時間を設け,研究室単位で勉強会を実施している。勉強会は,学生主体の輪講形式で実施しており,テーマについては,研究室に一任されておりあらかじめ指導員が準備する。

Step③ 中間発表

中間発表は,各自のこれまでの進捗状況の確認と,残された問題点を明確にすることにより今後の方針を明らかにすることおよび発表資料作成,発表技術向上を目的として実施している。発表時間は,発表に8分,質疑応答に7分設けている。質疑の中では,本人がいかに理解し取り組んでいるかを問われる。進捗度については,テーマ内容,本人のそれまでの努力によりまちまちであるが,他学生の発表を聞くなかで,後半の取り組みに奮起する者もいる。

Step④ 卒業論文作成,卒業研究発表

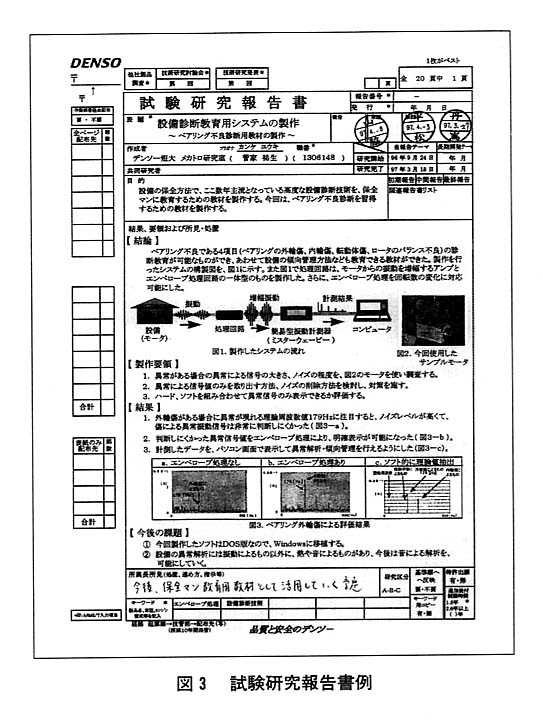

卒業論文作成においては,半年間の成果について当社の技術報告書の要領にのっとってまとめている。作成例を図3に示す。表紙で目的から要領,結果,まとめまでわかるような書式で記述し,次頁以降に実施内容の具体的な事項について添付している。卒業研究発表会では,最近の職場でのパソコン導入に伴い,本年よりプロジェクタを用いたプレゼンテーション形式にて実施している。また卒業研究発表会では,学生からの質問時間を設け,自発性を促すようにしている。

卒業研究では,ただ完成させるだけでなく,その過程において目標設定,計画立案・フォロー,部品調達から業者との折衝,評価方法の検討と,実際の業務の流れに沿って進めることにより,仕事の進め方についても習得していく。以下に,本年実施した卒業研究の一例を示す。

4.実施例

【設備診断教育用教材の開発について】

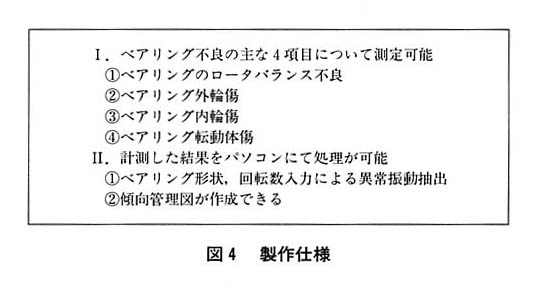

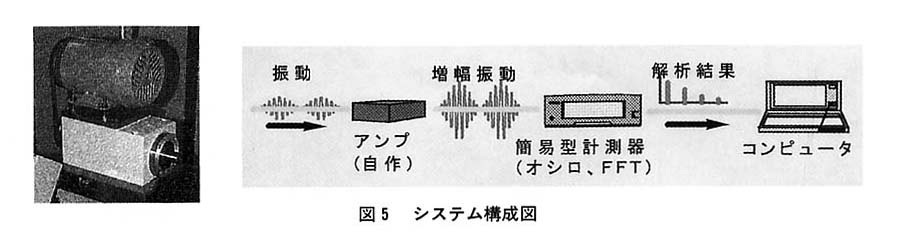

本装置は,高度化する生産設備を効率よく維持管理する方法の1つである設備診断技術の中の振動法について理解するための教材である。振動法を理解するには,振動理論はもとより,センサ,信号処理,アナライザ(FFT),機械要素等幅広い知識を要し,短期間で習得することは非常に難しい。そこで,今回は理論について学んだ後に,実際の現象を検証できる教材としてベアリング傷を診断対象とした実験装置を製作した。本装置の構想にあたっては,まず実際に生産現場に赴き,社内の設備診断技術の動向を調査してから仕様決めを行っている。図4に製作仕様,図5にシステムの構成について示す。

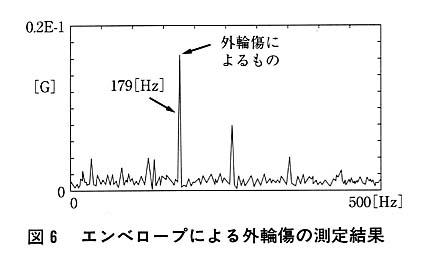

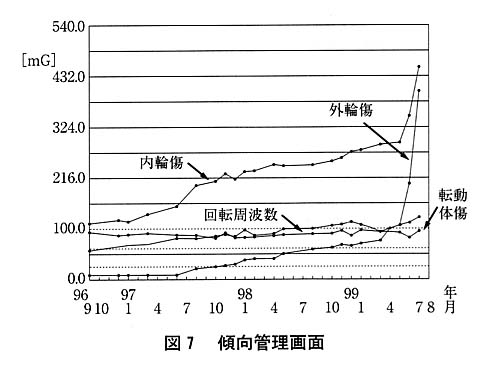

測定できる項目として,ベアリング傷の代表項目である4項目とパソコンでデータ入力することにより異常振動の抽出,傾向管理図の作成を可能としている。振動発生には,教材として理論どおりのスペックが検出できるよう,放電加工により幅0.35㎜,深さ0.5mmのスポット傷をつけたベアリングを使用した。また,実験を進めていくなかにおいて,AM復調法であるエンベローブ処理回路をアンプ回路に追加自作することにより,ベアリング傷による異常振動周波数を明確に測定できるようにしている。外輪傷による異常振動の測定結果を図6に,傾向管理画面を図7に示す。

5.まとめ

卒業研究を実施していくなかで,わからない点については,図書室で調べる姿,専門の指導員に相談する姿,メーカに問い合わせる姿,また直接関連技術部へ連絡を取り聞く学生,カタログ,データブックを持ち帰る学生,時には納期を相談する学生も見受けられ,最初はなかなか進んで取り組めずにいた学生も,中間発表後には,自ら進んで取り組むようになる。

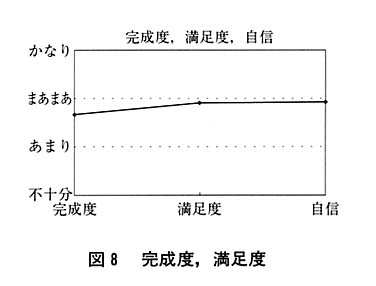

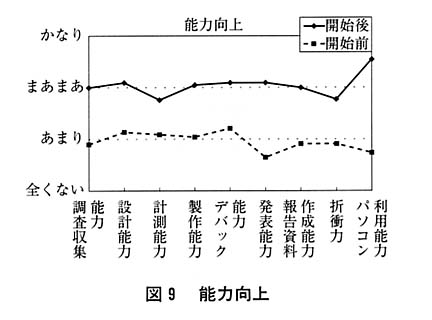

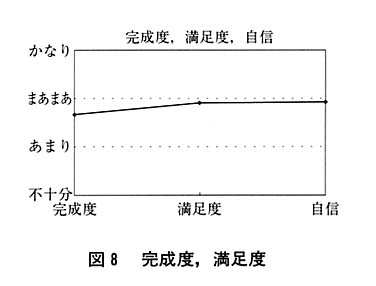

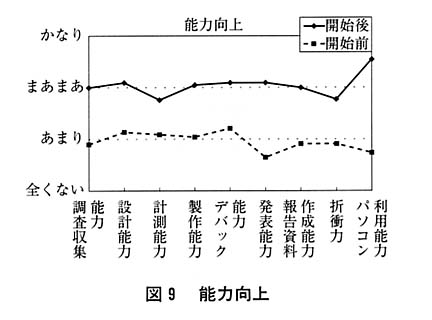

導入合宿にて立てた目標に対し終了時にアンケートを実施した結果を図8,9に示す。

図8は,各自の卒業研究のできばえについてまとめたものであるが,完成度より満足度のほうが高いのは,それだけ卒業研究に対し集中して取り組んだ成果だと思われる。その他自信がついた点として,

・全く新しいことでも調べれば理解できる。

・発表資料,論文の作り方,自分の研究を相手に伝える方法がわかった。

・やり遂げる自信,1人でやっていく自信

・調査の仕方,電話対応

などをあげている。

図9は,能力向上についてまとめたものであるが,全体として開始前はあまり自信がなかった事柄もまあまあできるようになったと答えており,おおむね卒業研究により自信がついたといえる。特に毎週のゼミでの報告会や発表会による発表能力の向上,発表資料・論文作成によるパソコン利用技術の能力向上が大きい。その他向上した項目として,

・実際の業務の進め方

・作文能力

などをあげている。

その他,卒業研究中に学生は,しつけ指導として研究室・実習室の備品管理,5S等,そして指導員の援助という形で,実習の準備や実験での後輩指導も行っている。

6.おわりに

今回,当短大での卒業研究の取り組みについて紹介した。複合的な能力を要求される今日,技術やシステムの高度化・複合化がますます進み,今後これに対応すべく総合力を備えた実践技術者の育成を目指すとともに,卒業研究で製作したものを部内での展開のみならず幅広く活用していけるように考えていきたいと思う。